Namen, Orte und Biografien suchen

Bereits verlegte Stolpersteine

Suche

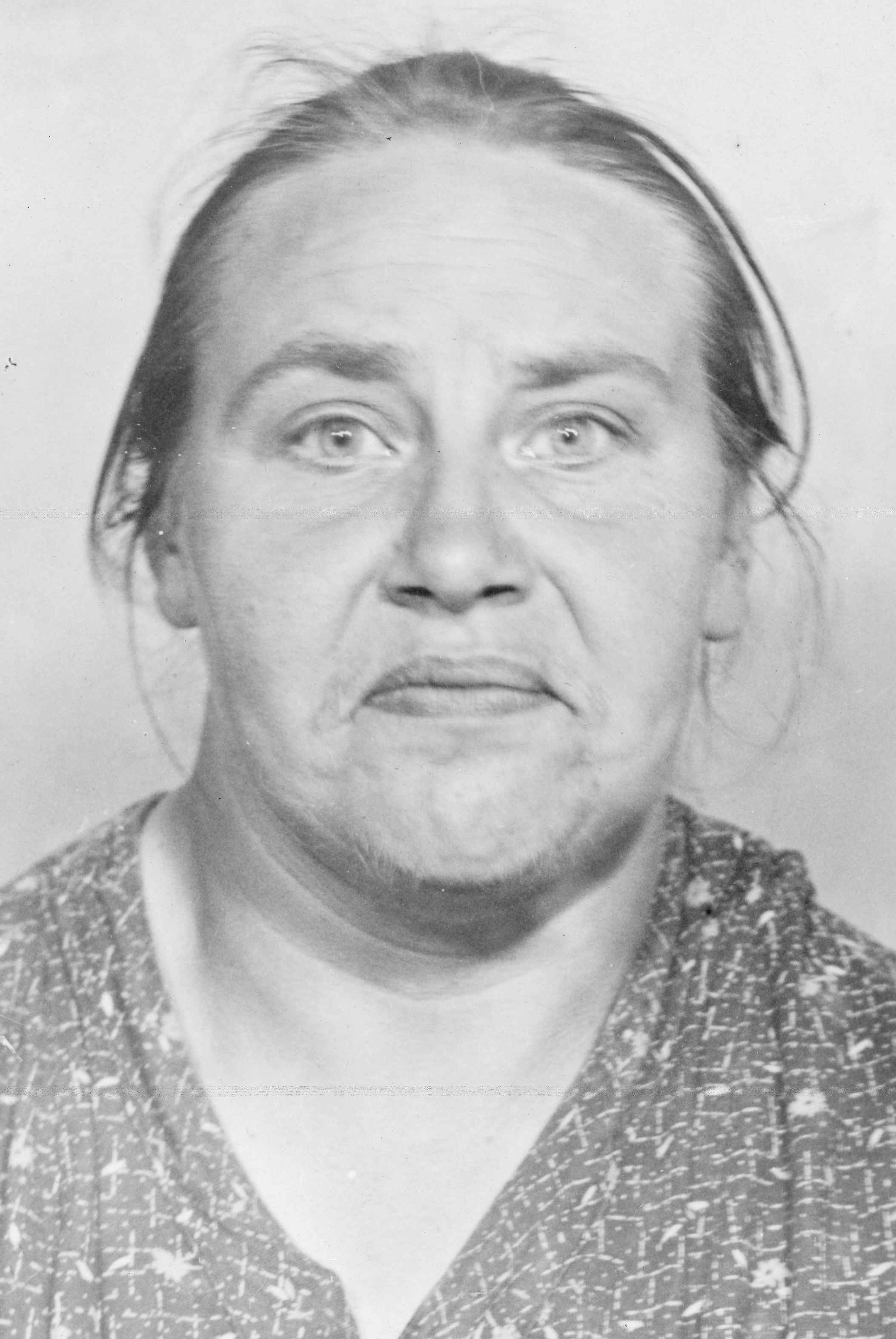

Bertha Sander * 1903

Marienthaler Straße 84 (Hamburg-Mitte, Hamm)

HIER WOHNTE

BERTHA SANDER

JG. 1903

EINGEWIESEN 1926

ALSTERDORFER ANSTALTEN

‚VERLEGT‘ 16.8.1943

‚HEILANSTALT‘

AM STEINHOF / WIEN

ERMORDET 28.11.1944

Bertha Marie Elisabeth Sander, geb. 17.8.1903 in Hamburg, aufgenommen in den Alsterdorfer Anstalten (heute: Evangelische Stiftung Alsterdorf) am 26.8.1926, abtransportiert nach Wien in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" am 16.8.1943, dort gestorben am 28.11.1944

Marienthaler Straße 84 (Hamm)

Bertha Marie Elisabeth Sander (Rufname Bertha) wurde am 17. August 1903 in Hamburg geboren. Ihre Eltern waren Anna Bertha Christine Sander, geborene Rathjen, geboren am 22. März 1863 in Grönhude, heute ein Ortsteil von Kellinghusen in Schleswig-Holstein und August Georg Sander, geboren am 28. September 1861 in der damals noch selbstständigen preußischen Stadt Altona. Der Vater war Weinküfer (jemand der für die Kelterung bei der Weinherstellung zuständig ist).

Bertha hatte drei ältere Geschwister: Anne Dora Elise, geboren am 17. Februar 1884 in Hamburg, Hans Carl Wilhelm, geboren am 4. Februar 1886 in Hamburg, und Christiane, deren Geburtsdatum wir nicht kennen.

Die meisten Informationen über Bertha Sander stammen aus der "Krankenakte" der Alsterdorfer Anstalten (heute Evangelische Stiftung Alsterdorf). Berthas Sanders Geburt soll schwierig verlaufen sein. Kein Arzt war anwesend, aber zwei Hebammen.

In ihrer frühen Kindheit soll Bertha Sander unter Keuchhusten, Schreikrämpfen und häufigen Krampfanfällen gelitten haben, die angeblich zur einer Zungenlähmung führten. Am 26. Dezember 1903 wurde Bertha Sander in der Hamburger Hauptkirche St. Katharinen im Beisein von drei Patinnen evangelisch getauft.

Mit drei Jahren soll sie laufen und sprechen gelernt haben. Als die Einschulung anstand, fiel ihre geistige Einschränkung auf und sie wurde nicht schulpflichtig.

Bertha Sander lebte bei ihren Eltern in der Marienthaler Straße 84 in Hamburg-Hamm bis diese starben. Ihr Vater verstarb am 11. Mai 1924 an Arteriosklerose, die Mutter am 4. Juli 1926 an Krebs. Nach dem Tod der Mutter nahmen die Schwester Anne und deren Ehemann Bernhard Büttner Bertha Sander vorübergehend bei sich in der Straße Wolfshagen 11a auf.

Der niedergelassene Arzt Gustav Marr begutachtete Bertha Sander am 6. August 1926. Er schrieb, Bertha Sander könne nicht sprechen, sich zwar allein ankleiden, wirke aber unordentlich. Im Haushalt könne sie kaum zum Kartoffelschälen herangezogen werden. Meist verhalte sie sich teilnahmslos und spiele mit Puppen. Zeitweise sei sie sehr gereizt, dann tobe und schreie sie. Der Arzt diagnostizierte "Idiotie" und empfahl Bertha Sanders Aufnahme in den Alsterdorfer Anstalten (heute: Evangelische Stiftung Alsterdorf), die am 26. August 1926 erfolgte.

In Alsterdorf wurde "mutmaßlich erblich bedingter Schwachsinn" festgestellt.

(Die Begriffe "Idiotie" und "Schwachsinn" finden sich in Bertha Sanders "Krankenakte" immer wieder. Dabei handelt es sich um veraltete und abwertende Begriffe für eine schwere Form der Intelligenzminderung bzw. für eine mittelgradige geistige Behinderung).

Das Alsterdorfer Personal notierte, Bertha Sander "sitze stumpf, spiele mit Puppen".

Im weiteren Verlauf hieß es auch immer wieder, sie sei "freundlich, gefällig und verträglich", könne sich allein anziehen, aber nicht allein waschen und kämmen. Sie sehe immer "unordentlich" aus. Sie werde mit kleinen Haushaltsaufgaben beschäftigt, die sie "treu und gewissenhaft" ausführe. Bei einem Tadel sei sie schnell gekränkt und beleidigt.

Am 16. Juni 1927 richtete der Schwager Bernhard Büttner die Frage an die Alsterdorfer Anstalten, ob angesichts zu klärender finanzieller Angelegenheiten von Bertha Sander eine Entmündigung ratsam sei. Von ihrer Mutter habe Bertha Sander als Alleinerbin eine Hypothek über 1000 Reichsmark erhalten. Er erklärte seine Bereitschaft zur Übernahme der Vormundschaft. Kurz danach beantragte die Schwester Anne Büttner die Entmündigung. Einige Tage später fand eine Begutachtung durch den Oberarzt Fischer der Alsterdorfer Anstalten statt. Er schrieb in seinem Bericht vom 11. September 1927 für das Gericht, Bertha Sander leide an "Schwachsinn" und sei für das "freie Erwerbsleben völlig ungeeignet". Sie bedürfe "dauernd der Anstaltsversorgung".

In einer zweiten Begutachtung im Oktober verwies der nicht namentlich genannte Verfasser auf eine "Nervenkrankheit der Mutter" und diagnostizierte bei Bertha Sander einen "hochgradigen Schwachsinn", der es ihr nicht ermögliche, "ihre Angelegenheiten selber zu besorgen". Ihre Anhörung durch das Amtsgericht Hamburg wurde auf Empfehlung der Gutachter wie in vergleichbaren Fällen in den Alsterdorfer Anstalten durchgeführt.

Das Gericht entmündigte Bertha Sander am 24. Oktober 1927 und stellte sie unter vorläufige Vormundschaft. Zur Begründung hieß es, dass sie bei der Vernehmung einen "schwachsinnigen Eindruck" gemacht hätte, nicht lesen noch schreiben könne und linkshändig sei. Wie es hieß, sei sie hochgradig schwachsinnig, die Entmündigung sei deshalb vonnöten.

Einige Jahre später benötigte Bertha Sanders Nichte Gerda Büttner und deren Verlobter eine Bescheinigung darüber, ob die Krankheit erblich sei. Sie wollten im Zusammenhang mit ihrer Eheschließung ein "Ehestandsdarlehen" beantragen. Mit "Ehestandsdarlehen" sollte während der NS-Zeit die Eheschließung junger Menschen gefördert und diese zur Zeugung von Kindern animiert werden. Frauen mussten mit der Eheschließung ihre Tätigkeit als Arbeitnehmerin aufgeben. Zudem benötigten alle heiratswilligen Paare vor der Eheschließung ein "Ehetauglichkeitszeugnis", mit dem bescheinigt wurde, dass kein Hindernis im Sinne des Erbgesundheitsgesetzes vom 18. Oktober 1935 vorlag. Dafür musste Gerda Büttner die Frage beantworten, ob jemand in ihrer Familie an einer Erbkrankheit litt. Gerda Büttner bat die Alsterdorfer Anstalten am 23. November 1937 um eine Bescheinigung, dass die "Krankheit" ihrer Tante Bertha Sander nicht erblich bedingt sei. Damit erhoffte sie sich die unproblematische und schnelle Bewilligung des Ehestandsdarlehens. Eine Stellungnahme der Alsterdorfer Anstalten liegt nicht vor.

Bertha Sander wurde in den Alsterdorfer Anstalten mit kleineren Arbeiten beschäftigt, half im Eßsaal, putzte Messer, trocknete Geschirr ab und räumte Becher weg. Dabei sei sie "unordentlich" gewesen und habe ständiger Aufsicht bedurft. Zugleich galt sie als "fleißig und willig" und habe sich immer Arbeit gesucht. Am 30. August 1935 wurde vermerkt, dass Bertha Sander in Erregung zwei Mitpatientinnen mit einem Kartoffelschälmesser verletzt habe. Daraufhin musste sie sich ab 1. September im sogenannten Wachsaal aufhalten und erhielt "Strafkost". Sie stand dabei unter ständiger Bewachung und bekam weniger als sonst zu essen. Nach fünf Tagen wurde sie wieder auf ihre Abteilung verlegt. (In "Wachsälen" wurden unruhige Kranke isoliert und mit Dauerbädern, Schlaf- sowie Fieberkuren behandelt. In den Alsterdorfer Anstalten wurden sie Ende der 1920er Jahre eingeführt. Im Laufe der 1930er Jahre wandelte sich deren Funktion: Nun wurden hier Patientinnen und Patienten vor allem ruhiggestellt, teils mit Medikamenten, teils mittels Fixierungen oder anderer Maßnahmen. Die Betroffenen empfanden dies oft als Strafe).

Bertha Sander war 150 cm groß und wog bei ihrer Aufnahme 59,5 kg. Dennoch wurden ihr "reichlich Fettpolster" bescheinigt. Ihr Gewicht schwankte zwischen 50 kg und 65 kg. Ab 1938 nahm Bertha Sander kontinuierlich ab. Nach 65 kg im Januar 1938 wog sie im März 1941 noch 45 kg und im Sommer 1943 noch 43,5 kg.

Während der schweren Luftangriffe auf Hamburg Ende Juli/Anfang August 1943 ("Operation Gomorrha") erlitten auch die Alsterdorfer Anstalten Bombenschäden. Der Anstaltsleiter, SA-Mitglied Pastor Friedrich Lensch, nutzte die Gelegenheit, sich mit Zustimmung der Gesundheitsbehörde eines Teils der Bewohnerinnen und Bewohner, die als "arbeitsschwach, pflegeaufwendig oder als besonders schwierig" galten, durch Abtransporte in andere Heil- und Pflegeanstalten zu entledigen. Mit einem dieser Transporte wurden am 16. August 1943 aus Alsterdorf 228 Frauen und Mädchen sowie 72 Mädchen und Frauen aus der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn nach Wien in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" (auch bekannt als Anstalt "Am Steinhof") "verlegt". Unter ihnen befand sich auch Bertha Sander.

In der Wiener Anstalt wurde Bertha Sander als "verblödet, läppisch, teilnahmslos" und "desorientiert" betrachtet. Sie erhielt keine Beschäftigung mehr. Anfang Oktober 1944 wog sie noch 32 kg.

Am 18. Oktober 1944 wurde über die inzwischen vierzigjährige Frau notiert, sie sei "rein, pflegebedürftig" und bettlägerig. Die "Krankenakte" enthält keine Hinweise auf evtl. Verschlechterungen ihres körperlichen Zustandes. Dennoch: Am 28. November 1944 starb Bertha Sander, angeblich an Lungenpneumonie (Abteilungsurteil) bzw. Lungentuberkulose (Sektionsurteil).

Die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" war während der "Aktion-T4" (Bezeichnung für das "Euthanasie"-Programm der Nationalsozialisten, benannt nach dem Standort der Berliner "Euthanasie"-Zentrale in der Tiergartenstraße 4) eine Zwischenanstalt der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz. Nach dem offiziellen Ende der Euthanasie-Morde in den Tötungsanstalten im August 1941 ging das Morden in den bisherigen Zwischenanstalten, auch in der Wiener Anstalt selbst, massenhaft weiter: durch Überdosierung von Medikamenten und Nichtbehandlung von Krankheiten, vor allem aber durch Nahrungsentzug. Als Todesursache wurde häufig Lungenentzündung behauptet.

Bis Ende 1945 waren von den 300 Hamburger Mädchen und Frauen 257 verstorben, 196 davon kamen aus Alsterdorf.

Seit 1943 wurden in der Wiener Anstalt von rund der Hälfte aller sezierten Leichen die Gehirne für histologische Untersuchungen entnommen und ein Teil in der hirnanatomischen Sammlung verwahrt. Noch bis 2002 verwahrte die Wiener Anstalt 700 Gehirne, die bei Sektionen entnommen worden waren. Ob dies auch im Falle von Bertha Sander geschah, ist nicht dokumentiert.

Stand: März 2025

© Karin Gutjahr

Quellen: StaH 332-5 Standesämter 2065 Geburtsregister Nr. 702/1884 (Anne Dora Elise Sander), 2113 Geburtsregister Nr. 487/1886 (Hans Carl Wilhelm Sander), 13939 Geburtsregister Nr. 1579/1903 (Bertha Marie Elisabeth Sander), 885 Sterberegister Nr. 352/1924 (August Georg Sander). Evangelische Stiftung Alsterdorf Archiv Sonderakte V 248 (Bertha Sander). Michael Wunder, Ingrid Genkel, Harald Jenner, Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr – Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Stuttgart 2016, S. 283 ff., 331 ff. Ehestandsdarlehen: Uwe Lohhalm, Völkische Wohlfahrtsdiktatur, Hamburg 2010, S. 261 ff. Ehetauglichkeitszeugnis: Elke Frietsch/Christina Herkommer (Hrsg.), Nationalsozialismus und Geschlecht, Zur Politisierung und Ästhetisierung im "Dritten Reich" und nach 1945, Bielefeld 2009, S. 303 ff. Privatbeamte: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/112445/1/207423.pdf (Zugriff am 1.3.2025)