Namen, Orte und Biografien suchen

Bereits verlegte Stolpersteine

Suche

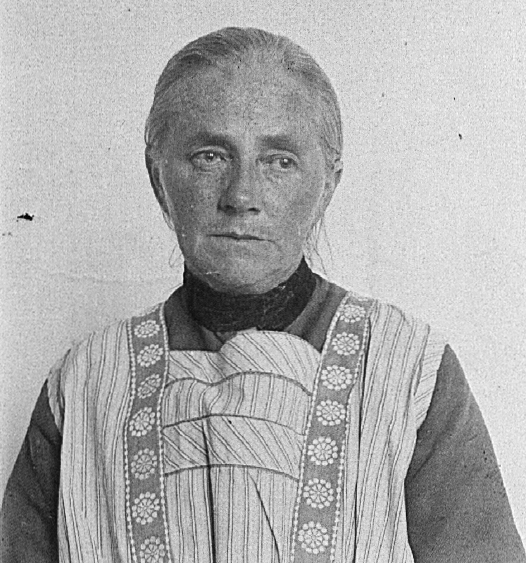

Anna Paulsen (geborene Harrsen) * 1857

Marktstraße 93 (Hamburg-Mitte, St. Pauli)

HIER WOHNTE

ANNA PAULSEN

GEB. HARRSEN

JG. 1857

EINGEWIESEN 1914

HEILANSTALT LANGENHORN

´VERLEGT‘ 16.8.1943

HEILANSTALT

AM STEINHOF / WIEN

ERMORDET 27.12.1943

Anna Paulsen, geb. Harrsen, geb. 5.5.1857 in Karlum (Südtondern/Schleswig-Holstein), seit 20.9.1913 in psychiatrischen Anstalten, am 16.8.1943 von der späteren Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn abtransportiert nach Wien in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" (auch bekannt als Anstalt "Am Steinhof"), dort gestorben am 27.12.1944

Marktstraße 93 (St. Pauli)

Anna Margaretha/Margareta Harrsen (Rufname Anna), verheiratete Paulsen, war am 5. Mai 1857 in dem kleinen Ort Karlum zur Welt gekommen, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Niebüll im damaligen Südtondern, einem Teil der damaligen preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Dort lebten ihre Eltern, der Kaufmann Peter Jacob Harrsen und dessen Ehefrau Metta Christina, geborene Brodersen. Anna Harrsen hatte zumindest zwei Geschwister, Mathilda Christina, geboren am 2. Juli 1854, und William Peter, geboren am 17. Juni 1860, beide geboren in Karlum. Über Anna Harrsens Kindheit und Schulzeit ist nichts bekannt.

Sie heiratete zu einem uns nicht bekannten Zeitpunkt den Büroangestellten Nicolai Nielsen Paulsen, geboren am 13. April 1857. Er stammte aus Norderlügum, einem Ort im Kreis Tondern, ebenfalls in der damals preußischen Provinz Schleswig-Holstein. (Der Kreis Tondern wurde infolge der Volksabstimmung von 1920 Teil von Dänemark.)

Über die Familie Paulsen ist nur wenig bekannt. Aus Anna Paulsens in der damaligen "Irrenanstalt Langenhorn", später Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn, im Norden Hamburgs angelegten Krankenakte lässt sich entnehmen, dass das Ehepaar Paulsen zunächst in Flensburg und später in Hamburg wohnte. Wir kennen jedoch weder den Wohnsitz in Flensburg noch den Zeitpunkt des Umzugs nach Hamburg.

Aus der Ehe mit Nicolai Nielsen Paulsen gingen die Tochter Dora (Geburtsdatum kennen wir nicht) und der Sohn Willy, geboren am 5. Mai 1888, hervor. Geburtsort beider Kinder war Flensburg.

Anna Paulsen konnte nur sehr schlecht hören. Ihre Tochter Dora, verheiratete Schulz, erklärte 1913 gegenüber der damaligen "Irrenanstalt Friedrichsberg" in Hamburg, ihre Mutter sei schon als junges Mädchen "absonderlich und schwermütig" gewesen. Ihre Ehe sei nicht harmonisch verlaufen, so dass die Eheleute getrennt gelebt hätten. Nicolai Nielsen Paulsen habe durch das Verhalten seiner Ehefrau mehrere Anstellungen verloren. Weil sie in ihrem Wohnumfeld aus geringfügigem Anlass oft erhebliche Streitigkeiten ausgelöst hätte, habe Anna Paulsen in den letzten Jahren vor ihrer ersten Anstaltseinweisung bei ihrer Tochter in Flensburg gewohnt. Sie habe ihre erwachsene Tochter geschlagen und diese, von Beruf Schneiderin, vor der Kundschaft bloßgestellt. Acht bis vierzehn Tage pro Monat hätten ihr Kopfschmerzen zugesetzt, und sie habe sich in der Marienhölzung (Forst im Westen von Flensburg) verfolgt gefühlt.

Nach einer unter Beteiligung der Tochter vorgenommenen Anamnese diagnostizierte der Flensburger Arzt und spätere NS-"Rassenhygieniker" Leopold Vellguth bei Anna Paulsen eine "Einfache Seelenstörung", ohne diese näher zu erläutern. Er wies sie am 7. März 1913 in eine Klinik in Flensburg zunächst zur Beobachtung ein, weil sie zu Hause nicht die nötige Pflege bekommen könne. Eine Woche später, am 14. März 1913, wurde Anna Paulsen in die damalige "Irrenanstalt Schleswig" überführt. Die Krankheit "Einfache Seelenstörung" habe Anstaltspflege erfordert.

In Schleswig beobachtete das Personal wiederholt Gehörtäuschungen. Anna Paulsen soll viel halluziniert und dabei angeblich ihre verstorbenen Eltern gehört haben. Einmal glaubte sie, ihr Bruder habe sie aus der Anstalt abholen wollen. Ihre Stimmungen schwankten stark.

Am 2. September 1913 wurde Anna Paulsen in die damalige Hamburger "Irrenanstalt Friedrichsberg" verlegt, dies nicht aus therapeutischen Erwägungen, sondern um "die Patientin in die Stadt ihres ‚Unterstützungswohnsitzes‘ zu bringen". Zahlungspflichtig für Unterkunft und Betreuung war die Allgemeine Armenanstalt Hamburg. Offenbar hatte Anna Paulsen schon vor ihrem Aufenthalt bei der Tochter in Flensburg noch in Hamburg gewohnt. Im Hamburger Adressbuch ließen sich Nicolai Nielsen und Anna Paulsen jedoch nicht nachweisen.

In Friedrichsberg wurde Anna Paulsen zunächst als ruhig und äußerlich geordnet wahrgenommen. Sie soll korrekt und klar Auskunft gegeben haben, u.a. von ihrem Ehemann schon seit 20 Jahren getrennt zu leben.

Auch die Friedrichsberger Patientenakte enthält Berichte über Halluzinationen. Es hieß wieder, Anna Paulsen höre ihre verstorbenen Eltern, zudem glaubte sie, den Vater des Oberarztes in Schleswig zu hören.

Anna Paulsens Ehemann, der lt. Krankenakte in der Marktstraße 93 in St. Pauli wohnte, starb am 6. Januar 1923 im Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Es ist nicht überliefert, ob Anna Paulsen vom Ableben ihres Ehemannes Kenntnis erhielt.

Anscheinend sah die "Irrenanstalt Friedrichsberg" 1914 keine therapeutischen Möglichkeiten mehr und verlegte Anna Paulsen am 24. Januar in die "Irrenanstalt Langenhorn" im Norden Hamburgs. Die Krankenakte enthält über die lange Zeit in der Langenhorner Anstalt keinerlei Berichte, lediglich einen Aufnahmebogen.

Wahrscheinlich 1936 oder 1937 wurde Anna Paulsen in das Diakonische Erziehungs- und Pflegeheim "Anscharhöhe" in Eppendorf verlegt.

Nach einem 1935 zwischen dem Landesfürsorgeverband der Freien und Hansestadt Hamburg und der "Anscharhöhe" geschlossenen Vertrag verpflichtete sich diese, "100 ruhige, nicht gefährliche, weibliche Geisteskranke" aus Langenhorn aufzunehmen. Weiter wurde bestimmt: "Diese Kranken werden […] durch die Staatskrankenanstalt Langenhorn eingewiesen." (Die Irrenanstalt Langenhorn hatte nach dem Ersten Weltkrieg den Namen Staatskrankenanstalt erhalten, ab etwa 1936/1937 hieß sie Heil- und Pflegeanstalt.)

Obwohl das Personal Anna Paulsen in der "Anscharhöhe" 1938 als "erregt und gewalttätig" beschrieb, blieb Anna Paulsen dort bis 1943. Zur Zeit der schweren Luftangriffe auf Hamburg Ende Juli/Anfang August 1943 ("Operation Gomorrha") lebten dort etwa 60 ehemalige Langenhorner Patientinnen. Der überwiegende Teil wurde am 6. August 1943 nach Langenhorn zurückverlegt. Ihre genaue Zahl kennen wir nicht. Zu ihnen gehörte wahrscheinlich auch Anna Paulsen.

Am 16. August wurden 72 Frauen und Mädchen aus der "Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn" und 228 Frauen und Mädchen aus den damaligen "Alsterdorfer Anstalten" nach Wien in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" (auch bekannt als Anstalt "Am Steinhof") abtransportiert. In dem Transport befanden sich neben Anna Paulsen weitere 48 Frauen, die kurz vorher von der "Anscharhöhe" nach Langenhorn zurückgebracht worden waren.

Bei der Ankunft in Wien galt die mittlerweile 86jährige Anna Paulsen als pflegebedürftig, wenig später als sehr hinfällig und mangelhaft orientiert. Zum Essen und zur Körperpflege habe sie angehalten werden müssen. Ähnliche Einträge finden sich auch 1944. Im Juli dieses Jahres erhielt Anna Paulsens Bruder William Harrsen auf Nachfrage die Mitteilung: "Patientin war bereits bei ihrer Aufnahme hier recht gebrechlich und geistig abgeschwächt. Der geistige und körperliche Verfall ist nun weiterhin, wenn auch langsam fortgeschritten. Sie braucht Nachhilfe beim Essen und bei der Körperpflege. In letzter Zeit schläft sie auch wieder schlechter. Gez. Dr. Umlauf."

Anna Paulsen starb am 27. Dezember 1944 in Wien, laut Eintrag in ihre Krankenakte an Marasmus und Arteriosklerose. (Marasmus ist eine schwere Erkrankung in Folge einer chronischen quantitativen Mangelernährung.) Anna Paulsen wog zuletzt 38,5 kg.

Die Anstalt in Wien war während der ersten Phase der NS-"Euthanasie" vom September 1939 bis August 1941 Zwischenanstalt für die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz. Nach dem offiziellen Ende der Morde in den Tötungsanstalten Ende August 1941 wurde in bisherigen Zwischenanstalten, also auch in der Wiener Anstalt selbst, massenhaft weiter gemordet: durch Überdosierung von Medikamenten, Nichtbehandlung von Krankheiten, durch Vernachlässigung, vor allem aber durch Nahrungsentzug. Bis Ende 1945 kamen von den 300 Mädchen und Frauen aus Hamburg 257 ums Leben, 61 Langenhorner Patientinnen und 196 aus Alsterdorf.

Anna Paulsen lebte viele Jahrzehnte in psychiatrischen Anstalten. Ihre Verlegung aus Schleswig wegen des Hamburger "Unterstützungswohnsitzes" deutet darauf hin, dass sie zuvor zumindest vorübergehend mit ihrem Ehemann in der Marktstraße 93 im Stadtteil St. Pauli gewohnt hatte. Deshalb wurde hier der Stolperstein zur Erinnerung an Anna Paulsen in den Fußweg eingelassen. (Auf dem Stolperstein wurde als Sterbejahr 1943 angegeben, richtig ist aber 1944.)

Stand: April 2025

© Ingo Wille

Quellen: StaH 332-5 Standesämter 9800 Sterberegister Nr. 60/1923 (Nicolai Nielsen Paulsen), 352-8/7 Staatskrankenanstalten Abl. 1/1995 Nr. 7289 (Anna Paulsen); Stadtarchiv Flensburg Sign. G1888H-Z Kästchennummer 12 Urkunde Nummer 407/1888 Geburtskarteikarte Willy Paulsen; Wiener Stadt- und Landesarchiv, Bestand Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien, Patientenakte Anna Paulsen. Harald Jenner, 100 Jahre Anscharhöhe 1886-1986, Neumünster 1986, S. 108 ff. Peter von Rönn, Der Transport nach Wien, in: Peter von Rönn u.a., Wege in den Tod, Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993, S. 425 ff. Peter von Rönn, Der Transport nach Wien, in: Peter von Rönn u.a., Wege in den Tod, Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993, S. 425 ff. Michael Wunder, Ingrid Genkel, Harald Jenner, Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr – Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Stuttgart 2016, S. 340f.